そもそも簪(かんざし)とは?

簪(かんざし)とは、日本に古くから伝わる髪飾りのことです。

女性がさして髪型を保持したり、美しく着飾るために用いられてきました。

現代も女性の間で使われており、皆様一度は目にしたことがあると思います。

そんな簪ですが、「伝統的なもの」「着物のときにつけるもの」などのイメージは浮かぶものの、詳しい歴史については、聞いたことがない方も多いと思います。

簪は具体的にいつごろから作られ、どのようにして繁栄していったのでしょうか?

その歴史をご紹介します。

簪の歴史

簪の誕生

かんざしのもとになるものが日本に誕生したのは、なんと縄文時代!

このころ人々の間では、「先の尖った細い棒」には呪力が宿っており、それを髪に挿せば、魔を払うことができると信じられていました。

その細い棒は「髪挿し(かみざし)」と呼ばれ、それが「簪(かんざし)」に変化していったことが「かんざし」の語源と言われています。

※諸説あり

簪の繁栄

魔を払うお守りのような存在だった「髪挿し(かみざし)」

それが時代と共に姿形を変え、ファッションとして完全に定着してきたのが、今からおよそ400年前の江戸時代です。

江戸時代の女性たちは、さまざまな形をした結髪(日本髪)を基本的なスタイルとし、それに合わせる装飾品として、簪が注目されました。

簪といっても、江戸時代にはたくさんの種類のものが登場しています。

江戸時代初期

江戸時代初期、京都で花びらをモチーフにした「花びら簪」が作られたのをきっかけに、それが江戸に伝わり、布を細かくつまむように折りたたんでつくる「つまみ簪(かんざし)」が誕生します。

江戸時代中期

中期になると、女性たちの髪型が派手になっていきます。それと同時に、簪も豪華で複雑なものになっていきました。

形や材質も様々で、装飾は漆、蒔絵、螺鈿・素材は象牙やべっ甲、金・銀などが多く使われます。

また、このころになると簪は女性のおしゃれの必需品となり、武家階級から一般庶民まで階級を問わず幅広く使われるようになりました。

江戸時代末期

末期には髪飾り専門の飾り職人による高い技術を使った平打簪、玉簪、びらびら簪などが登場しました。

「簪」というと、この玉簪を想像する方もいらっしゃるかもしれません。

また簪を特に愛用していたのが、当時のファッションリーダーであった遊女たち。豪華な簪を、頭髪の左右に何本も挿すスタイルも流行しました。

またこの時代、男性からプロポーズする場合に、女性へ櫛(くし)かんざしを贈ることも流行しました。現在の結婚指輪にあたるものです。

「家庭を築いていくこと=苦労すること」という前提だったこの時代の結婚。

なぜ櫛かんざしなのかというと

く→「苦しい・苦労」

し→「死・しんどい」

という言葉の連想からきているようです。

一見暗いイメージですが、「苦労もあるけれど、死ぬまで一緒にいてください」というような、江戸っ子のシャレがきいている、なかなか深いプロポーズです。

逆に離婚の際は、妻がもらった櫛かんざしを夫に投げつけて返していたそうですよ。

近代の傾向

明治時代以降は、外国の文化の流入により、西洋化が進んでいきます。

徐々に和服は洋服になり、ヘアスタイルも日本髪から洋髪・断髪・パーマが主流になりました。

「髪を結う」ということから開放された女性たち。

ショートヘアからロングヘアまで、幅広い髪型が好まれ、浸透していきます。

それと同時に簪も、昭和くらいまでは衰退の一途を辿っていました。

しかし最近の平成・令和時代、再び簪に注目が集まります。

それは、1本で髪をまとめられる手軽さやその機能性にありました。

値段も数百円程度〜数万円のものまで、数えきれないほどの種類があります。

成人式や卒業式などの和装だけでなく、普段着やドレスにも合わせられるヘアアクセサリーとして、多くのショップで販売されています。

このように、古くから日本の伝統文化として根付いていった簪。

実は、私たち三代目板金屋の拠点である「静岡」とも、意外な関連性があります!

さて次は、静岡と簪の関係について紐解いていきましょう。

静岡と簪

「私たち「三代目板金屋」の商品の1つである「 KANZASHI 」シリーズは、静岡県静岡市の町工場で、板金職人が1本1本丹精こめて製作しています。

一見なんの関係もなさそうな『静岡』と『簪』ですが、歴史を遡ると、実は深い関係があるのです。

遡ること約400年前。

徳川家康が将軍だったころ、駿府城の築城や久能山東照宮・浅間神社の造営に際し、静岡には京都や江戸から職人たちが集められました。

優秀な職人たちは、自らの技術を地元の職人たちへ伝えます。それが何代にもわたり続き、静岡の伝統工芸は著しく繁栄してきたのです。

また、その職人達の中には「餝(かざり)職人」と呼ばれる職人達もいました。

餝職人とは、板金や針金を用いて、かんざしや金具などの金属に細工をする職人のことです。そんな餝職人の技術が、現在の金属加工技術の一部となり、現代にも引き継がれています。

三代目板金屋のルーツもここにあるというわけです。

三代目板金屋のKANZASHI

そんな深い歴史のある金属加工の街、静岡。

県内には数多くの工場が集結し、素晴らしい技術をもった職人たちも大勢います。

しかし、そのことは全国的にはあまり知られていません。

そこで、

「受け継がれてきた職人の技と21世紀の技術を使って、現在のライフスタイルにあった「簪」を作ってみたい!」

という思いから、 試行錯誤を重ねてできあがった商品が、三代目板金屋の「KANZASHI」です。

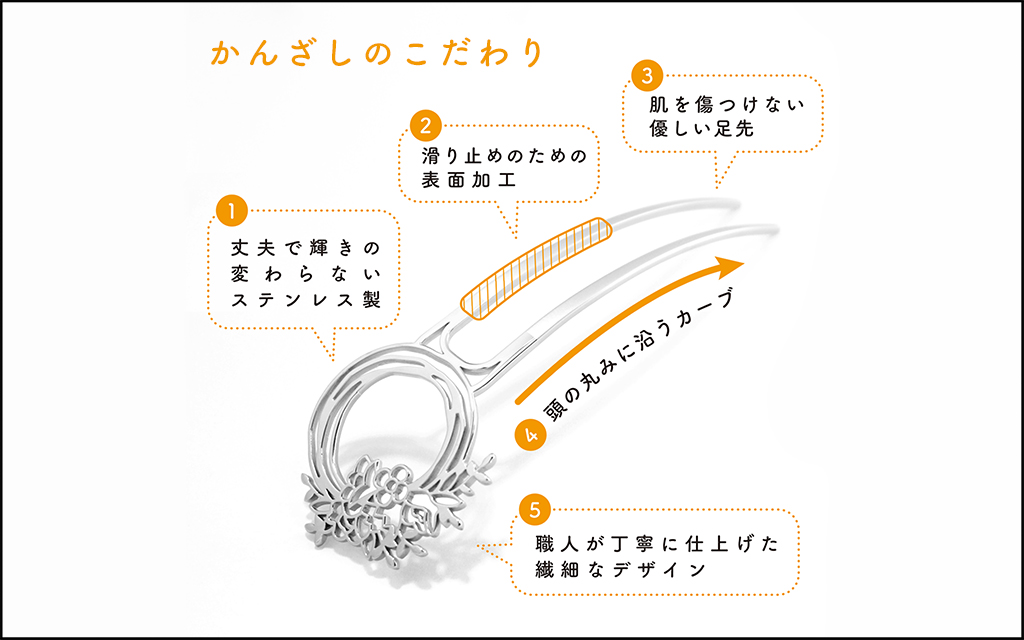

髪にささる足の部分はヘアスタイリストとの共同開発で、何度も試作を重ねて誕生した逸品。

また頭の形に沿ったカーブで、しっかりと頭にフィット。

頭皮を傷つけないよう、足先にも丸みをつけています。

何度でも使いたくなる、優しい使い心地を実現した、”簪”です。

素材へのこだわり

また、三代目板金屋の KANZASHI はステンレス製なのですが、ステンレスというと皆様はどんなイメージをお持ちでしょうか?

「キッチン用品に使われている」

「錆びない」

「工業製品」

そうそう、そんな感じですよね。

実はステンレスは、アクセサリーにピッタリの素材なのです。 その理由は3つあります。

1.ステンレスはとても錆びにくい金属だから

色褪せや黒ずんでしまうこともなく、ずっとキレイなまま。

また水に強く錆びないので、汚れたら洗うこともできます。

(キッチン用品にステンレスが多いのは、この性質のおかげですね!)

KANZASHIで、お風呂上がりに湿った髪をまとめることもできます。

2.ステンレスはとても丈夫な素材だから

木やプラスチックとは違い、非常に硬く丈夫なので、折れてしまう心配がありません。

金属でありながら、重さも約 10〜25g ほど (2 本足かんざし ) と、非常に軽量です。

3.ステンレスは金属アレルギーを起こしにくい素材だから

”金属製”のアクセサリーは世の中にたくさんありますが、 どんなにかわいくても、金属アレルギーの方は身に着けるのを躊躇してしまいますよね。

ですが、ステンレスは金属イオンが溶け出しにくいため金属アレルギーを起こしにくく、 「肌に触れているとかゆくなってしまう」という方にもおすすめです。

カラー付きのKANZASHIも、ニッケルフリーのメッキで色をつけているので、安心です。

デザインへのこだわり

「簪は着物の時につけるもの」そんな常識を覆すべく、デザインにもこだわっています。

専属のデザイナーが、手書きのスケッチから構想を練ります。

絵柄は、フラワーモチーフから、蝶々や、海の生き物をモチーフにしたものなど、約60種類。

シンプルデザインのシリーズは、ゴールド・シルバー・ピンクゴールドの3カラー展開でご用意しております。

新作や限定品なども、毎年発売していますので、好みにあった1本が、きっと見つかるはず。

また、洋服に合うデザインとなっているので、幅広い場面でのコーディネートが楽しめます。

例えば、普段着のシャツやワンピースに合わせるのも素敵ですし、 ちょっとドレスアップする際にも、1本挿すだけでヘアスタイルが一気に華やかになりますよ♪

そして、使い方もいたってシンプル。「髪に引っかけて、挿す」という動作で、1本足の簪よりも簡単に使うことができます。

ヘアピンをたくさん使わなくても、KANZASHI1本できれいにまとまるので、忙しい時でも楽にヘアアレンジが可能です。

これまでご購入いただいたお客様からは、「とてもキレイ」「丈夫で使いやすい」など、たくさんのお喜びの声をいただいております。

実は男性のお客様にも、ギフトとしてお選びいただくことが多いです。

どんな髪質の方でも安心して使うことができる、私たちの自信作。体感していただけると嬉しいです。

今回は、「簪の歴史」と「静岡と簪の関わり」、そして三代目板金屋の「KANZASHI」についてご紹介してきました。

現代のファッションに合わせて進化を続ける「簪」

今後もぜひ注目してみてくださいね。